“La nuova geografia del lavoro” di Enrico Moretti. “L’ascesa della nuova classe creativa” di Richard Florida. “L’economia della conoscenza” di Ezio Rullani. Sono alcuni dei libri che hanno contribuito fortemente a cambiare il paradigma dell’analisi dello sviluppo dei territori. L’impostazione fondamentale di quei libri viene spesso usata come suggestione per comprendere la geografia dell’innovazione che si sta sviluppando dopo la fine dell’egemonia incontrastata di Silicon Valley. Ma di fronte ai cambiamenti geopolitici che si stanno realizzando in questi ultimi anni, un buon programma di lavoro sarebbe quello costruire scenari sul futuro degli ecosistemi dell’innovazione per rispondere alla domanda: lo sviluppo sarà ancora più concentrato o sarà più distribuito?

L’Economist del 16 aprile 2022 mostra come la geografia dell’innovazione appaia meno concentrata su Silicon Valley (Economist). Come spesso succede, per condurre l’analisi, l’Economist sceglie di definire l’innovazione in modo piuttosto specifico. La proxy fondamentale che usa per cercare i luoghi dove si sviluppa innovazione è il numero delle startup non quotate che hanno raggiunto una valutazione di un miliardo di dollari: gli unicorni. San Francisco resta in testa, avendo da sola poco meno unicorni della somma di quelli che si trovano nelle prime cinque città che la seguono in questa classifica e che sono: Pechino, Londra, Bangalore, Parigi, Berlino. Ancora meno ovviamente ne hanno le altre sei in classifica: Singapore, Tel Aviv, San Paolo, Seul, Amsterdam, Stoccolma. Ma in totale ci sono 300 città che ospitano almeno uno dei mille unicorni attualmente in esercizio. Fino al 2011, l’America era sede del 75% degli unicorni del mondo. Oggi quasi la metà degli unicorni sono fuori dall’America. E gli investimenti del venture capital, che nel 2000 erano per l’84% concentrati su aziende americane, sono oggi per il 51% diretti fuori dagli Stati Uniti. A Silicon Valley va ormai soltanto il 18% del venture capital mondiale.

I poli dell’innovazione, vecchi e nuovi, hanno ambizioni globali (Pechino, Londra, Tel Aviv) o regionali (Singapore, San Paolo, Bangalore), secondo l’Economist. Le variabili essenziali che spiegano il loro successo sono:

- grande disponibilità di talenti tecnici,

- forti connessioni con il resto del mondo,

- abbondanza di capitale di rischio locale.

Ebbene. Si assiste a una concentrazione o a un decentramento?

Decentramento

Se l’analisi si dovesse limitare a questo genere di argomenti, la domanda sulla tendenza della geografia dell’innovazione verso la concentrazione o al contrario verso la distribuzione nel territorio trova fin qui una chiara risposta. Ed è favorevole alla maggiore distribuzione sul pianeta dei poli dell’innovazione. Che potrebbe continuare a causa del fatto che i costi della localizzazione a Silicon Valley delle startup sono sempre più elevati, sicché per i talenti e per il venture capital diventa sempre più conveniente cercare altre localizzazioni. Se si resta in questo paradigma analitico, i territori che si candidino a diventare polo di innovazione devono investire nell’attrazione dei talenti e del capitale. Qualità della vita, facilità di creazione delle imprese, tassazione e libertà di movimento delle risorse, investimenti in ricerca ed educazione di alto livello, sono tra le indicazioni di policy tipiche che conseguono a questa impostazione. Bastano? Sono ancora attuali nel contesto della nuova geopolitica?

Questa impostazione richiede l’ipotesi che le decisioni di localizzazione siano liquide e che il “mercato dei territori” sia omogeneo. La realtà insegna che – se mai queste condizioni si sono davvero realizzate – oggi la localizzazione non è più soltanto un fatto di convenienza. Per qualche tempo, Mosca ha tentato di presentarsi come uno hub di innovazione, ma è possibile che per quanto possa tentare di investire nell’attrazione di talenti e capitali, nei prossimi anni, la scena moscovita delle startup apparirà poco attraente. Ma i motivi che renderanno poco comparabili i vari territori potrebbero crescere: con la crescita della distanza politica tra Stati Uniti e Cina, con l’accelerazione dell’innovazione normativa in Europa che segue logiche diverse da quelle di Stati Uniti e Cina, con la dubbia collocazione dell’India nel panorama delle alleanze internazionali, non certo pro-cinese ma neppure pro-americana, con l’infinita arretratezza africana che può trasformarsi in opportunità solo per chi si sappia adattare profondamente alla realtà locale, e così via.

Se ci si concentra sulla non comparabilità dei territori, crolla l’ipotesi che bastino semplici policy per attrarre risorse da dedicare all’innovazione. Occorre pensare a qualcosa di più complesso e sofisticato. Perché l’innovazione può avvenire a diversi livelli: nella generazione di tecnologie profonde, di base; nella costruzione di nuovi modelli di business; nell’alimentazione di profonde relazioni tra aziende su filiere corte o lunghe per l’innovazione distribuita.

Sempre alla luce dei dati contenuti nell’articolo dell’Economist citato, gli Stati Uniti una straordinaria leadership negli unicorni che producono software e tecnologie profonde (intelligenza artificiale, cloud computing), mentre in Europa, in India, in Sudamerica, nel Sudest Asiatico prevalgono gli unicorni che si occupano di servizi finanziari e ecommerce (la Cina è in una posizione mediana su questa questione).

L’Italia non è sulla mappa. È un errore dell’Italia o un errore della mappa?

Italia

L’Italia delle statistiche standard sull’innovazione non esiste. Poco venture capital (anche se finalmente in crescita), pochi specialisti delle tecnologie più avanzate (ultimi in Europa, come registrato sull’ultimo Desi). Ma molti imprenditori. Molte esportazioni. Innovazione importante per prodotti non paragonabili a quelli degli altri mondi dell’innovazione. Grandissima capacità di stabilire relazioni forti con i clienti, nelle filiere corte o lunghe, il che colloca le operazioni di innovazione nelle relazioni stesse: non avendo capitali da rischiare, gli innovatori italiani si fanno finanziare dal fatturato e abbassano il rischio coinvolgendo i clienti nelle scelte innovative, o addirittura facendosi dettare il ritmo e la direzione dell’innovazione dalle esigenze dei clienti.

Il mondo è meno “piatto” se mai lo è stato. E i posti poco paragonabili ne potrebbero trarre giovamento. Chi viene attratto dall’Italia non sceglie questo paese per qualche operazione di vantaggio fiscale, ma per le capacità delle persone, la qualità della vita, la tradizione e l’immagine, per l’eventuale impegno delle amministrazioni locali a facilitare tutte le procedure (il che riesce spesso in Emilia-Romagna, ma non necessariamente solo in quella regione).

In prospettiva, l’impostazione di Rullani tornerà buona per gli italiani nell’epoca della conoscenza. Rullani insegna che la conoscenza non va interpretata come una forma di “capitale” ma come frutto un contesto culturale ampio e sfaccettato. Quindi la conoscenza che si trova in un territorio non è facilmente trasferibile, non si costruisce e distrugge in poco tempo, non è una merce che si acquista. Ma non è neppure un’entità stabile e che non si adatta ai cambiamenti di contesto. Se non si muove perde mordente e interesse.

Tra gli adattamenti necessari in questa fase dello sviluppo, per l’Italia è prioritaria la questione della disponibilità di tecnici competenti e di imprenditori e manager che comprendono il valore della competenza. Certo, perché senza di questi non si fanno abbastanza prodotti, ma non solo: anche perché senza la conoscenza delle macchine digitali più avanzate che si può coltivare soltanto usandole, perde efficacia la classica strategia italiana di recuperare modernità aziendale acquistando le macchine nuove. Questo è un problema complesso che richiede formazione, ma anche accrescimento della consapevolezza dei decisori intorno al valore della conoscenza: è una questione tecnica e umanistica, dunque.

Se questa questione delle competenze viene affrontata con successo, lo sviluppo italiano potrebbe essere rilanciato anche senza seguire necessariamente tutte le specifiche dei territori più paragonabili. L’unicità italiana potrebbe costruire un percorso di innovazione specifico. Meno confrontabile con quello degli altri territori. Un percorso che non si traduce probabilmente nella produzione di unicorni, ma di prodotti innovativi che il mondo ama e acquista.

La ricerca in materia è tutt’altro che arrivata in fondo alla corsa. Del resto, l’innovazione non è una materia molto stabile. Solo dieci anni fa era profondamente tecnologica e vagamente autoreferenziale. Oggi, l’innovazione che interessa di più risponde alle grandi sfide della contemporaneità e si connette alle esigenze degli stakeholder. Pensare all’innovazione soltanto come un fenomeno che si vede perché produce tanti unicorni è utile per iniziare il discorso ma non per concluderlo.

Vedi:

Innovazione e direzione

ps. Gli unicorni servono soprattutto a finanziare l’innovazione con il venture capital. Questo segue logiche abbastanza simili nelle varie parti del mondo. Quindi valorizza le iniziative imprenditoriali che seguono traiettorie paragonabili a quelle che si trovano anche altrove. Le iniziative di questo tipo che nascono in Italia tendono a svilupparsi altrove, oggi. Forse i loro imprenditori, una volta arricchiti, potrebbero tornare in Italia a modernizzare il loro paese d’origine. Il che sta già accadendo. Anche questa è una strada di sviluppo, compatibile con la nuova geopolitica. Anche la Cina conta molto sui suoi imprenditori che si sono fatti le ossa all’estero e tornano in patria a fare nuove iniziative.

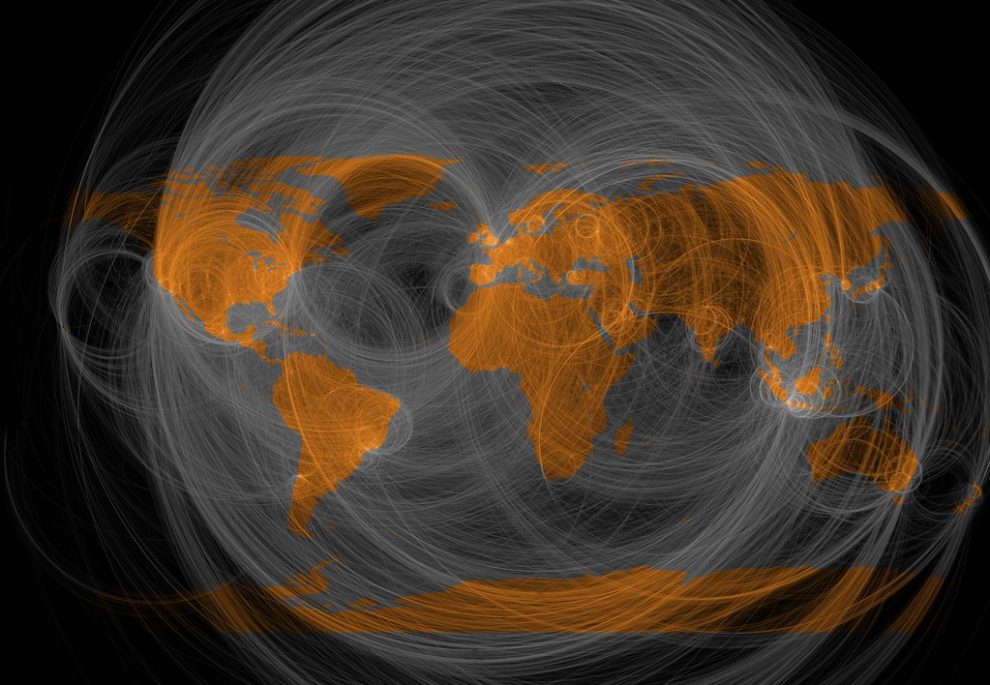

Foto: “Geography of Twitter @replies” di Eric Fischer licenza CC BY 2.0.

Commenta